|

|

"PERLE

DELLA MIA VITA ARTISTICA"

a cura di Consuelo Varetti

Gli Anni '20

Era

il Gennaio del 1921. I miei genitori a quel tempo erano impegnati a

Buenos Aires, come Artisti del Coro del Teatro Colòn.

|

|

E

durante le prove del “Coro a bocca chiusa” dalla Madama

Butterfly di Puccini, mia madre accusò le doglie. Ci mancò

davvero poco che nacqui in un camerino del teatro!

|

|

Nacqui

il 13 gennaio di quell'anno. Al momento del battesimo, mi dissero che

celebrava un prete di colore. E vedendo il mio naso, scherzosamente

lo prese tra due dita ed esclamò: “Oooh, naso grando!!!”

|

Beh, effettivamente col passare degli anni il naso mi

crebbe, quel simpatico prete lo previde. Probabilmente era anche perché

uno dei miei genitori discendeva da una famiglia di origine ebraica, i

Levi. E tra i due, era mia madre che aveva il naso più grande.

Scherzandoci sopra, era solita dire: “Per una bella casa, ci vuole un bel

camino!” E mia madre, bella lo era sul serio. Tra di loro c'erano ben 19

anni di differenza d'età! Ma se ne innamorò perdutamente, dedicandole

anche questo delizioso sonetto in rima:

|

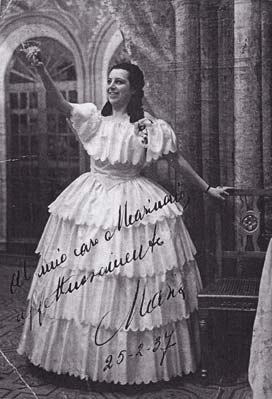

_html_1dcc89df.jpg)

Comunque,

anch'io da piccolo ero un bel bambino. E finché durò il

contratto dei miei genitori, vissi quei primi anni tra Colòn,

Buenos Aires e Rio De Janeiro, ma sempre accompagnato (e viziato e

coccolato) dai vari membri del Coro, respirando sin dall'infanzia

quell'aria così particolare del teatro e del palcoscenico.

Il

risultato fu che non imparai una sola parola di spagnolo, né

di portoghese!

_html_m5870e161.jpg)

Nel 1928, mamma e papà fecero ritorno a casa, a Ravenna, città natale di lei (mio padre era invece torinese). Fu così che conobbi anche i miei altri due fratelli: Maurizio, che studiava violino, e Maria, che studiava canto e pianoforte. Entrambi frequentavano il Liceo Musicale “Giuseppe Verdi”, mentre io fui obbligato a frequentare la prima elementare, nonostante sapessi già leggere, scrivere e fare di conto... Fu davvero umiliante per me essere costretto a fare le aste!!! Col risultato che, da bambino bravo ed ubbidiente, divenni svogliato ed insofferente.

Un anno dopo, però, si accorsero che c'era qualcosa che non andava. Quando mi dicevano di leggere alla lavagna, non ci riuscivo. Superato il dubbio che fosse solo la mia pigrizia, mi fecero fare una visita oculistica. E restarono tutti sorpresi nel constatare che, a soli otto anni d'età, mi mancavano già quattro decimi di vista!!!

Ero miope, proprio come la mamma. Solo che lei, essendo una donna e una cantante, non era “conveniente” che mettesse gli occhiali (e, poverina, morì completamente cieca). Per me invece si svelò un nuovo mondo: vedevo tutti i particolari, era fantastico! E da allora dovetti indossare sempre gli occhiali, che nel corso della mia vita divennero sempre più spessi.

Gli Anni '30

Nel

1936, a 15 anni, mio padre mi chiese se volessi studiare anch'io uno

strumento musicale come i miei fratelli. -Certo!- risposi io. -Voglio

suonare il corno inglese!-

-Il

corno inglese?!? E perché mai?-

-Perché

mi piace il nome!-

-Ma

se non sai nemmeno com'è fatto e che suono ha, scusa!... No,

Paulìn, da' retta a me, inizia a studiare il flauto! Ho un

caro amico al Liceo Musicale, vedrai che ti piacerà!-

E così fu. Cominciai lo studio del flauto all'Istituto Musicale di Ravenna sotto sotto la guida di Filippo Castellini, che mi formò tecnicamente e spiritualmente.

Alla prima lezione

mi fece imparare come emettere la nota “Fa”, e la

posizione delle dita. Mi disse di studiarla bene, in modo che la

prossima volta saremmo potuti andare avanti. Bene. Il problema è

che ben presto mi stufai a ripetere sempre di continuo quell'unica

nota... Così, da solo, cominciai ad “esplorare”

altre posizioni sui tasti, scoprendo che oltre al Fa uscivano anche

il Re, il Sol, e tutte le altre note. Alla seconda

lezione, Castellini si accinse ad ascoltare il mio unico Fa, che

avrei dovuto suonare per tutta settimana... Ma non mi ricordavo più

quale fosse, e così suonai un Re, un Sol, un Mi bemolle... Ma

il mio maestro, invece di arrabbiarsi, mi disse: -Ho capito, ho

capito... Con te devo fare sul serio. Vieni che cominciamo.-

Filippo

Castellini da quel momento divenne per me un secondo papà. Mi

dedicò gli ultimi anni della sua vita, e m'insegnò a

ricercare sempre il “bel suono”. Era un brontolone

incontentabile: soleva dire che col flauto le capriole le sapevano

fare tutti,

e quindi faceva ricercare ai suoi allievi il massimo del bel suono e

dell'espressività che poteva dare il nostro strumento, cioè

l'essenza della Musica, quella vera. Il più bel complimento

(tra i tanti ricevuti), parecchi anni dopo, fu quello di un anziano

violoncellista di Ravenna: Rambelli, che mi disse “Ho sentito

con te il suono e l'arte di Castellini!” Confesso che mi si

sono riempiti gli occhi di lacrime!

Filippo

Castellini da quel momento divenne per me un secondo papà. Mi

dedicò gli ultimi anni della sua vita, e m'insegnò a

ricercare sempre il “bel suono”. Era un brontolone

incontentabile: soleva dire che col flauto le capriole le sapevano

fare tutti,

e quindi faceva ricercare ai suoi allievi il massimo del bel suono e

dell'espressività che poteva dare il nostro strumento, cioè

l'essenza della Musica, quella vera. Il più bel complimento

(tra i tanti ricevuti), parecchi anni dopo, fu quello di un anziano

violoncellista di Ravenna: Rambelli, che mi disse “Ho sentito

con te il suono e l'arte di Castellini!” Confesso che mi si

sono riempiti gli occhi di lacrime!

Durante le vacanze mi faceva lezione (gratuitamente) a casa sua alla domenica mattina, e dopo avere come al solito “brontolato”, restavo a pranzo. Anni meravigliosi! Ero un gran briccone: figurarsi che una volta sono arrivato in ritardo a lezione, e ho trovato la scusa che stavo per essere investito da un'automobile! Come s'infuriò: -Ma se passa una macchina ogni quindici giorni!- (Parlo degli anni '35-'36!!)

E poi venne il giorno del mio primo saggio. Portavo i calzoni corti, come d'uso all'epoca, e purtroppo mi si vedevano i ginocchi tremare impietosamente. Questa che segue è la mia prima recensione di quel giorno storico.

9

Maggio 1936

9

Maggio 1936

Primo saggio di esercitazioni strumentali dell'Istituto Musicale G. Verdi di Ravenna:

“Il Prof. Castellini ha presentato il piccolo flautista P. Varetti, accompagnato dalla piccolissima Alfa Casali (suonarono una trascrizione di una Gavotta di Lulli, n. d. A.). Un duetto che sembrava una miniatura. E il piccolo flautista sonava limpido e tranquillo come un fauno delle leggende, e la piccina accompagnava con una intelligenza commovente. Peccato, proprio peccato che l'inesorabile prof. Castellini non ci abbia regalato il bis richiesto con tanta insistenza.”

Tra una partita di calcio con gli amici (mia grande passione) ed un sano rimprovero di mio padre, grazie agli insegnamenti morali sia suoi che del mio maestro, imparai a comportarmi sempre onestamente e con profonda umiltà, senza mai cedere ad alcun compromesso. Papà mi insegnava anche con l'esempio. In quegli anni, a Ravenna, eravamo soliti fare la carità ad un mendicante che suonava il clarinetto per le strade, in primavera. Ci scambiavamo quattro chiacchiere, col massimo rispetto, e ci salutavamo.

Mi resi conto che non sempre si è fortunati nella vita, e mio padre non mancava mai di mettermi davanti alla mia responsabilità. -Paulìn,- mi diceva, -ricordati questo. Maurizio non combinerà niente di buono, Maria è brava ma troppo allegra con gli uomini... Ma tu, tu porterai la bandiera dei Varetti!-

_html_64df5b51.jpg) |

_html_42efd1b3.jpg) |

Gli anni '40

Purtroppo

nel Gennaio del 1941 dovetti partire militare, troncando così

gli studi. Non

so con quanti sacrifici i miei genitori mi comprarono un flauto

Barlassina che portai con me in prigionia in Germania. Avevo tanta

fame, e lo vendetti a un Tedesco per un filone di pane, un panetto di

burro e un pugno di tabacco. Vendetti anche il mio anello di

fidanzamento!

Come potei fare una

cosa del genere? Purtroppo la feci, perché chi ha provato cosa

sia la fame può comprendere che cancella in un lampo tutti i

buoni propositi del mondo. Per sopravvivere.

_html_68a96c67.jpg) Terminati

i terribili eventi bellici, dopo il mio ritorno da Berceto come

Partigiano, seppi che il mio caro Maestro morì nel 1945,

sostituito da Eudoro Maramotti. Ma nonostante la sua buona volontà

non reggeva il paragone con Castellini. Quindi non pensavo né

desideravo riprendere a suonare il mio strumento, in quanto avevo

subìto tanti momenti brutti, avevo perso (fisicamente) mio

padre, e ritrovato mia madre triste ed ammalata. Alcune persone mi

trovarono un lavoro: infermiere presso il Distretto Militare di

Ravenna. Periodo indimenticabile. Il colonnello comandante, sapendo

che avevo studiato musica, fu così “gentile” di

ordinarmi che tutte le mattine dovevo pulire i cessi dei soldati,

così, ironicamente, ed umiliarmi con non poca cattiveria.

Terminati

i terribili eventi bellici, dopo il mio ritorno da Berceto come

Partigiano, seppi che il mio caro Maestro morì nel 1945,

sostituito da Eudoro Maramotti. Ma nonostante la sua buona volontà

non reggeva il paragone con Castellini. Quindi non pensavo né

desideravo riprendere a suonare il mio strumento, in quanto avevo

subìto tanti momenti brutti, avevo perso (fisicamente) mio

padre, e ritrovato mia madre triste ed ammalata. Alcune persone mi

trovarono un lavoro: infermiere presso il Distretto Militare di

Ravenna. Periodo indimenticabile. Il colonnello comandante, sapendo

che avevo studiato musica, fu così “gentile” di

ordinarmi che tutte le mattine dovevo pulire i cessi dei soldati,

così, ironicamente, ed umiliarmi con non poca cattiveria.

Poi successe che nel 1947 mi sposai con la mia prima moglie, e ripresi a studiare, grazie anche al grande contributo dei miei suoceri per acquistare un flauto. Studiavo come mi consigliava Castellini, e scoprii di avere discrete qualità. Iniziai così la mia attività in piccole stagioni liriche, a seconda dei permessi ottenuti dal mio datore di lavoro. Poco più tardi mi recai a Milano per acquistare un flauto “buono”. Acquistai, non ricordo la cifra, un vecchio RUDAL-CARTE di legno: aveva un suono meraviglioso!

Nel

Giugno 1949 superai l'esame di corso inferiore di flauto e teoria e

solfeggio presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna (promosso

con la media di 8,50).

Nel 1949 tenni

l'esame del corso inferiore, e vinsi un concorso a Firenze per

un'orchestra sinfonica, l'AIDEM (Associazione Italiana Diffusione

Educazione Musicale), diretta dal M° Carlo Zecchi.

Iniziai

a suonare in piccole Stagioni Liriche per arrivare alle Grandi di

allora: Teatro Comunale di Modena e successivamente al Regio di

Parma, dove tra il '49 e il '50 cantava una parte anche mia sorella

Maria nell'Elisir d'amore diretto da Francesco Molinari Pradelli, con

tenore Tito Schipa alla fine della sua gloriosa carriera. Quella

volta, dopo “Una furtiva lagrima”, dal loggione una voce

disse: -Tito, hai riconquistato Parma!-. Nel Novembre 1949

fui vincitore del Concorso Nazionale per la fondazione dell'Orchestra

Sinfonica dell'A.I.D.E.M. (Associazione Italiana Diffusione

Educazione Musicale) a Firenze, al Palazzo dell'Arte della Lana, per

il posto di Primo Flauto. Rinunciai perciò all'impiego del

Distretto Militare ed iniziai così un ciclo di concerti per

tutta Italia. E non ero ancora diplomato.

Gli anni '50

Conseguii il diploma nel giugno del 1950, presso il Conservatorio Musicale Nicolini di Piacenza, prendendo 9.

_html_3904b7c6.jpg)

Nel frattempo ero sempre

occupato con l'Orchestra dell'A.I.D.E.M. in Firenze (in estate nel

cortile di Palazzo Pitti e in primavera alla Sala Bianca dello stesso

Palazzo).

Tra Novembre e

Dicembre 1950 fui chiamato come Primo Flauto per la stagione lirica

ufficiale al Teatro Comunale di Modena e al Teatro Regio di Parma. E

appunto a Parma rividi una persona.

Stavo mangiando in

una trattoria, quando sentii il barista discutere piuttosto

animatamente con qualcuno. Mi volsi, e guardai la scena: era entrato

un barbone, piuttosto male in arnese. Il cuore mi si fermò.

-La prego, solo per

questa volta...- stava implorando il poveraccio.

-No, ti ho detto che

non mi è più possibile farti credito! Vattene via!-

-Ma io ho fame...-

-Sì, sì,

sempre la stessa storia!...-

A quel punto

intervenni io. -Ehm, mi scusi, ma quel signore (e stavo indicando il

barbone) è con me.-

Il barista mi guardò

molto sorpreso: -Come, con lei?... Ma se non lo conosce neppure!!...-

-Lei non si

preoccupi. Gli pago io il pranzo.- E, diretto a lui: -Venga al mio

tavolo, la prego!-

-Ma... Veramente...-

tentennò, vergognandosi.

-Davvero! Mi farebbe

tanto piacere!...-

Così si mise

a sedere con me. Ed iniziai ad ordinare anche per lui, ed a

parlargli.

-Lei è di

Parma?-

-No, no, sono di

Ravenna...-

-Già.

Immaginavo. E... si ricorda per caso di un signore, un tenore

torinese, che prima della guerra, in primavera gli dava sempre

qualche soldino?-

-Oh, sì sì,

mi ricordo bene di lui!! Era una persona così a modo...

Ricordo anche che aveva un figlio, un ragazzino che studiava il

flauto... Mi diceva che era un birichino, ma anche tanto bravo...-

-Bene... Bene... E

lei suonava il clarinetto, vero?-

Il barbone mi

squadrò, mi guardò la camicia, il farfallino, la giacca

ben curata... -Mi scusi... Ma lei come fa a saperlo?...-

-Lo so perché

quel signore così a modo era mio padre... E quel ragazzino ero

io.-

Ci ritrovammo a

piangere commossi come due bambini...

Nel

Gennaio 1951 mi scritturarono al Teatro Reale del Cairo. Anche quella

fu una grande esperienza soprattutto di vita!

Una sera, durante la

recita della Carmen di Bizet, pochi istanti prima del bel preludio

del III Atto, mi si staccò un tampone del flauto... L'arpa

iniziava l'accompagnamento, e il mio vicino secondo flauto, un caro

amico arabo, mi porse prontamente il suo strumento... Beh, se uno non

è un solista, non può sapere che momenti ho passato!

Suonare una bella melodia così, con quello strumento non mio,

era uguale a quando uno, soffrendo di vertigini, dovesse camminare su

un filo con sotto un burrone! Questo è ciò che provai

io.

Successivamente al

Teatro del Cairo m'invitarono a suonare per il Teatro di Alessandria

d'Egitto per due mesi. Dopodiché ripresi l'attività

fiorentina.

_html_3e73391a.jpg) |

_html_4f203bf6.jpg) |

|

Nell'estate 1951 mi

classificai al secondo posto al Concorso Nazionale dell'Orchestra

da

Camera A. Scarlatti di Napoli. E in Ottobre di quell'anno feci parte dell'organico per due settimane. |

Nel Gennaio 1952 fui

chiamato come Primo Flauto nell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, la cui attività in questi anni era di circa sette mesi annuali, alternandomi con l'orchestra di Firenze. |

Stagione

1952

Francesco

Molinari Pradelli, Verona:

A

richiesta dell'interessato, dichiaro che il flautista Prof. Varetti

ha suonato sotto la mia direzione in Opere e Concerti dimostrando di

possedere piena conoscenza tecnica dello strumento e buona musicalità

– inoltre il suo suono è bello e convincente.

Cominciarono le

prime vere soddisfazioni e i riscontri positivi sul mio modo di

suonare. Ma doveva ancora arrivare lui.

Gennaio 1953. In

orchestra viene mostrato un dépliant con fotografie di un

certo Celibidache che dirige: capelli nerissimi, lunghi,

scarmigliato... Ma soprattutto lo sguardo, terribilmente

espressivo!...

Venne il gran giorno, ed arrivò lui. Capii subito che avrei pagato a carissimo prezzo la mia presunzione di “bravo flautista”!! In silenzio buttò il programma da una parte, e cominciammo “L'Oiseau de Feu” di Stravinsky. Mi accorsi dei miei grandissimi limiti solo con lui sul podio... Come mi abbia sopportato lo sa solo lui!! Fortunatamente la “burrasca” passò “quasi” senza danni gravi. Ma era solo l'inizio. Da quella prima prova ho sempre dato tutto, anche se qualche volta mi distraevo e lui mi sgridava severamente. Poi un giorno Giovanni, il nostro primo violoncello, mi disse: -Sai cos'ha detto Celibidache dopo che ti ha urlato dietro? “Varetti è distratto, ma come suona lui al mondo ce ne sono pochi...”-!

Compresi

che dovevo ricominciare da capo a studiare e soprattutto a capire,

sentire, amare all'infinito la Musica che lui pretendeva, e

giustamente non tollerava in alcun modo i pressappochismi sui quali

sino ad allora mi adagiavo! Caro Maestrone,

quanto ti dovetti! Ma quanto ti deve l'umanità intera!

_html_m27b7a0bd.jpg)

18 Aprile 1954

Giornale

del Mattino, Firenze:

Il

concerto alla Sala Bianca.

Un pubblico strabocchevole, quale da tempo non era dato di vedere, ha ieri nel pomeriggio gremito la Sala Bianca di Palazzo Pitti dove l'orchestra da camera dell'AIDEM, sotto la direzione del maestro Angelo Ephrikian, ha tenuto un concerto di musiche del Settecento. Il maestro Ephrikian, che è appunto conosciuto come degno trascrittore e studioso degli autori di tale periodo, ha confermato attraverso la esecuzione di un “concerto grosso” di Geminiani, di quello in sol minore di Vivaldi, della sinfonia in la maggiore di Boccherini, del concerto in re per flauto e della sinfonia in mi bemolle K. 543 di Mozart, le sue note doti di direttore scrupoloso ed intelligente.

Una menzione particolare va fatta per il flautista Paolo Varetti che, collaborando al concerto di Mozart, ha rivelato una singolare chiarezza espositiva ed uno strumentismo particolarmente brillante. Egli, unitamente al maestro Ephrikian ed all'orchestra, è stato lungamente applaudito.

20 Maggio 1954

Il

Resto del Carlino, Bologna:

Il

direttore Monteux al Teatro Comunale.

Il

Prélude à l'après-midi d'un faune di Debussy e

la seconda suite da Dafni e Cloe di Ravel, resi con incredibile

semplicità e spontaneità, con una olimpica naturalezza

nello svelarne chiaramente una linea sotto le preziosità

timbriche, hanno rivelato l'eccezionale statura del direttore e, con

non minore efficacia, le stupende qualità del flautista Paolo

Varetti, raffinatissimo esecutore dei frequenti assoli inseriti nelle

due partiture. Il pubblico, entusiasta, ha ottenuto la replica di

Debussy e a stento ha rinunciato, alla fine, a quella di Ravel.

Fra

i tanti solisti, a Firenze nel cortile di Palazzo Pitti venne a fare

un concerto per violino e orchestra un ragazzino di undici anni, che

durante gli intervalli delle prove passava vicino a tutti noi

dell'orchestra domandando come si suonasse questo o quello strumento.

Il nostro percussionista gli fece anche provare i timpani mettendogli

le bacchette in mano.

Suonava “piuttosto

benino”, quel ragazzetto! Sono stato sempre prevenuto sugli

“enfants-prodiges”: meteore, illusioni! Ora questo Uto

Ughi mi diede l'impressione che fosse finalmente arrivato

“qualcuno”... e grazie a Dio (per me, grazie a lui che ha

studiato e perseverato) è stato, anzi è tuttora, una

grande realtà! Seppi poi, decenni più tardi,

rincontrando il Maestro Ughi, che quando si esibì quella

volta, non aveva undici anni. Ne aveva dieci.

Intanto, al Comunale di Bologna, Sergiu Celibidache continuava a forgiarmi sotto le sue mani. E come dimenticare il “solo” dell'ultimo tempo della quarta sinfonia di Brahms? Il tema con variazioni. Arrivò l'assolo del flauto (stupendo, meraviglioso) ma me lo fece ripetere forse una decina di volte: troppo femminile! Rifacemmo, cercavo di cambiare certe sonorità, e... ancora un urlo: -No! Troppo maschile! No! No! No!- Impazzivo, ma neanch'io cedevo: “volevo” suonarla come lui la sentiva dentro! Dopo quella decina di volte smise la tortura, e andò avanti.

Al

mattino della prova generale mi ci buttai dentro con tutto me stesso

con un amore immenso... Pensai: “E va bene, o la va, o la

spacca!” Ma stavolta al mio assolo seguì il suo urlo:

-Sììììììììììììììììì!!

QUESTO E' BRAHMS!!!!!!!!!!!!!-. Fece addirittura posare gli strumenti

sulle sedie e alzare tutta l'orchestra ad applaudirmi! Io non mi

rendevo conto più di niente...

Finita

la prova, mi passò vicino e mi disse: -Bravo, bravo Varetti,

hai capito finalmente!- e giù un gran sorriso! Quando

per strada tornavo a casa, vedevo la gente che mi guardava! Perché?

Forse avevo qualcosa sul vestito... no! Nel viso! Già: mi

scendevano lacrime, meravigliose lacrime di gioia intensissima, che

mi compensavano di tante amarezze subite nella vita... Quando iniziai

la mia professione, alcuni ravennati (prima di entrare al Comunale di

Bologna abitavo appunto a Ravenna) mi dissero con tanta “gentilezza”:

-Andrai avanti tre mesi, in questa professione, poi farai lo spazzino

comunale!-

Non risposi mai a nessuno: le mie grandi vendette sono state le grandi soddisfazioni che ho avuto! Con Lui, Sergiu Celibidache, suonai in più di 30 concerti!... E non come spazzino.

_html_41841928.jpg)

Ecco un altro duo di cui feci parte: quello con Maria Letizia Pascoli, giovanissima clavicembalista (ed insegnante presso i Conservatorii di Bologna e di Pesaro) dotata di grandissima musicalità. Andavamo d'accordo non solo musicalmente, ma anche mettendo al primo posto il Rispetto (con la “R” maiuscola!) verso la Musica. Capitò che suonammo, tra un teatro e l'altro, anche in una villa di una famiglia molto ricca, per una sontuosa festa. Ebbene, cominciammo a suonare, seri seri, e forse anche un po' ingenui... Alzammo gli occhi dalla nostra parte di musica, e vedemmo che nessuno ascoltava veramente. Sembravano tutti troppo impegnati a far ginnastica di mascelle, mangiando paste e pasticcini senza badare a noi. Bastò uno sguardo d'intesa tra me e Mariù. Le dissi: -Cosa facciamo?- Mi rispose: -Quello che pensi tu.-

Finimmo il brano, io cominciai a smontare il mio strumento e lei mise via i suoi spartiti. Ce ne andammo, lasciando gli astanti... a bocca asciutta.

9 Febbraio 1955

Il

Piccolo, Udine:

Il

concerto Pascoli-Varetti ai “Pomeriggi” del “Tomadini”.

Pur essendo uno strumento fra i più necessari e di normale dotazione nei complessi orchestrali, il flauto non compare di frequente nelle sale da concerto per due motivi basilari: rarità di esecutori che intendano percorrere le vie del concertismo con uno strumento di molte difficoltà, minoranza di ascoltatori che ne possano apprezzare i pregi del tutto caratteristici. Uno di questi, l'essenziale, è il suono che crea incanti di sapore pastorale, che trasporta l'immaginazione in un immediato secentismo culturale (sua vera epoca di formazione meccanica), in un primitivismo istintivo, conseguente anche se anacronistico.

Il suono è tutto, nel flauto, ed è migliore – generalmente – qualora esso venga prodotto da uno strumento in legno anziché di metallo, perché più ci si avvicina a quell'arcaico modello, tramandatoci dagli antichi testi quale fautore di poetici incantamenti (specialmente quando giunse sposo al liuto), e nel suo periodo aureo fu sempre costruito così, anche con tutte le vitali modifiche e i perfezionamenti apportativi dall'ottocentista tedesco Böhm. Di carattere più brillante, ma sempre dalla gradevole voce, sono anche i flauti in argento che l'italiano Briccialdi usò per primo; e solo quelli costruiti con metalli meno nobili non assolvono alla tradizionale funzionalità e caratterizzazione.

Lo

strumento di cui si è valso Paolo Varetti per il concerto al

Tomadini era in legno, difatti, e la morbidezza delle sonorità

era prerogativa di quasi tutta l'estensione, anche se più

giustificata e necessaria nella medio-centrale che in quella acuta.

Ma il solo strumento non giustificherebbe l'eccellenza delle

esecuzioni, se loro artefice non fosse stato un flautista di valore

quale è il Varetti, encomiabile per tecnica e musicalità,

l'una strettamente al servizio dell'altra. Differentemente, ben pochi

avrebbero potuto affrontare e sostenere un programma tanto

impegnativo, per rigore stilistico nella parte classica (con B.

Marcello, Mozart, Veracini e J. S. Bach) come per aderenza alle

libere costruzioni moderne di Debussy e di Casella, oltre che in

Gaubert e G. Hüe; è stato un piacere sentirlo, e

l'eleganza delle sue realizzazioni (tali anche per un'impostazione

priva di “perdite d'aria”) ha fatto ignorare

quell'inevitabile tedio che può produrre uno strumento

musicale dalle possibilità unicamente melodiche, prerogativa

di qualsiasi strumento a fiato.

5 Marzo 1955

Lovro

Von Matačić , Cagliari:

Il

Signor Paolo Varetti è stato primo flauto in due concerti che

con l'Orchestra dell' AIDEM di Firenze ho diretto a Cagliari. E' con

particolare gioia che posso affermare che Paolo Varetti è un

eminente musicista, in possesso di un suono mirabile, di una tecnica

brillante e di una profonda e forte musicalità. L'assolo di

flauto dalla 1a Sinfonia di Šostakovič (1° Tempo) fu

da lui suonato con profondità di cuore, con sensibilità

e con intelligenza artistica. Ogni orchestra può ritenersi

fortunata di avere come suo primo flauto il signor Varetti.

_html_m7918b374.jpg) Fu grazie ai

preziosissimi insegnamenti di Luigi Ferdinando Tagliavini (musicologo

e organista di fama mondiale) che capii come suonare un mostro sacro

come Johann Sebastian Bach.

Fu grazie ai

preziosissimi insegnamenti di Luigi Ferdinando Tagliavini (musicologo

e organista di fama mondiale) che capii come suonare un mostro sacro

come Johann Sebastian Bach.

Nell'Ottobre 1956 mi venne anche conferito l'incarico di insegnante di flauto presso il Conservatorio Martini di Bologna.

Nel Dicembre dello stesso anno fui chiamato al Teatro alla Scala di Milano, dove restai sino al Maggio 1957, quando il sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna (il Comm. Cappelli) mi comunicò che la suddetta orchestra era diventata stabile, offrendomi il posto di Primo Flauto “per chiara fama”.

E' qui che ha un

vero e proprio inizio la mia carriera artistica, avendo la

possibilità di suonare sotto la direzione dell'immenso Sergiu

Celibidache, oltre ai grandissimi Karl Böhm, Pierre Monteaux,

Herbert Albert, Paul van Kempen, Hermann Scherchen, Igor Stravinsky,

Aram Khachaturian, Lovro Von Matačić, Bruno Maderna, Zoltán

Peskó, Peter Maag, Wolfgang Sawallisch, Daniel Oren... e

giovani promesse divenute altrettante grandi realtà: Riccardo

Muti e Claudio Abbado (quest'ultimo con l'Orchestra da Camera di

Bologna, sala Bossi del Conservatorio). Ma continuai anche con la

musica da camera.

21 Marzo 1957

Il

Resto del Carlino, Bologna:

Concerto

Tagliavini-Varetti.

Ha fatto benissimo il “Centro Universitario Musicale” a dedicare una serata intera a Giovanni Sebastiano Bach e a curarne l'esecuzione in una edizione originale: nel caso specifico, sostituendo il clavicembalo all'usuale pianoforte. Abbiamo così potuto immergerci, senza remore di nessuna specie, entro il mondo prodigioso di quell'Altmeister germanico che è stato definito senza amplificazione retorica il massimo legislatore del contrappunto.

Non è peraltro ancora risolta fra studiosi e musicisti la questione, se convenga per tale autore il ritorno all'antico strumento a corde pizzicate a spese di quello, trionfalmente affermatosi, delle corde percosse dai martelletti. Per nostro conto, e in particolare dopo l'audizione di iersera, non nutriamo più alcun dubbio. E optiamo recisamente per la soluzione clavicembalistica. E' vero che il pianoforte consente ombreggiature e diversivi coloristici che esercitano indubbia presa sugli uditori. Ma sono spesso accorgimenti gratuiti e illeggittimi che nulla hanno a vedere con lo spirito nativo dell'opera bachiana; tant'è vero che la maggior lode che si possa rivolgere ad un interprete pianista in tali casi è di possedere il tocco clavicembalistico. E allora perché si dovrebbe, attraverso uno strumento derivato eppure diverso, cercare ancora l'imitazione, quando gli attuali cembalari sono in grado di fornirci strumenti a due manuali e a quattro registri, come quello usato dal Tagliavini che l'acquistò per soddisfare la sua nobilissima passione d'artista dal Neupert di Norimberga? Che il clavicembalo produca sonorità metalliche e forse, a lungo andare, un po' monotone ed esili non si può contestare. In compenso però l'architettura musicale si delinea netta, lucida con i suoi piani rigorosamente sagomati e sbalzati, confluenti nei suoi stacchi e distacchi a quell'unità di forme e di pensiero che non è patrimonio di ieri o di oggi, costituendo un potere immanente e perpetuo dello spirito.

Questa nostra breve nota vorrebbe essere non solo la constatazione di un fatto esecutivo assolutamente probante, ma anche e soprattutto l'esortazione a ispessire simili serate e, insieme, l'invito, verso quanti non assistettero ieri all'audizione Tagliavini-Varetti, a rendersi conto, alla prossima occasione, di come risuoni Bach negli orecchi e negli animi, se è restituito, nel suo virgineo idealismo, alla primitiva purezza e intimità, di dimensioni sonore.

Clavicembalo e flauto sono stati i protagonisti di codesto concerto singolarmente affascinante. I due strumenti si fusero in un amalgama perfetto e, in certi episodi, persino delizioso. Lo comprovarono quei tre capolavori che sono la prima Sonata in si minore, la seconda in si bem. Maggiore e la terza in la Maggiore. Al clavicembalo solo erano destinati il Concerto in re Maggiore (da Vivaldi), Tre Preludi e Fughe dal “Clavicembalo ben temperato” e la Fantasia cromatica e Fuga. Esecuzioni tutte eccellenti e anzi tali da superare ogni previsione. Del flautista Paolo Varetti devonsi lodare sia le qualità di cantante, sia di tecnico agguerrito e preciso. Di Ferdinando Tagliavini è stata ammirata la sapientissima padronanza del clavicembalo congiunta a stilistica irreprensibilità e ad un fervore evocativo che hanno suggestivamente illuminato ogni pagina, recando l'impronta ed il suggello d'una aristocratica austera nobiltà.

Successo

straordinariamente vivo, manifestatosi clamorosamente e calorosamente

con prolungati applausi e richieste di bis.

Commovente

per me il ricordo dell'esecuzione dell'opera “Guglielmo Tell”

di Rossini, diretto dal M° Francesco Molinari Pradelli nel

Dicembre '57 al Comunale di Bologna. A quel tempo, un giovane

falegname era a casa mia per alcuni lavori. Dopo l'esecuzione, che fu

trasmessa per televisione, il custode del Teatro Comunale mi disse

che era giunto un biglietto, indirizzato al “Primo

Piffero”

dell'orchestra. Lo aprii, e confesso che nella sua tenera ignoranza

mi emozionò enormemente, perché in un foglietto a

quadretti c'era scritto a penna: “Signor

primo

piffero

(perché lei suona il piffero), io e i miei amici al bar

abbiamo sentito per TIVI'

il “Guglielmo

Hotel”

e ci è piaciuto moltissimo”.

Presi un biglietto e

lo inviai a casa sua con i miei più sentiti e commossi

ringraziamenti, omettendo naturalmente che il mio strumento è

il flauto e non il piffero: si sarebbe potuto offendere, distruggendo

l'entusiasmo suo e dei suoi amici! E forse è questa la

recensione più bella di tutta la mia carriera...

Nel Gennaio 1958 mi

venne conferito l'incarico di insegnante di flauto anche presso il

Liceo Musicale Pareggiato Frescobaldi di Ferrara. Nel Giugno dello

stesso anno lasciai il Conservatorio di Bologna. Questo qui sotto fu

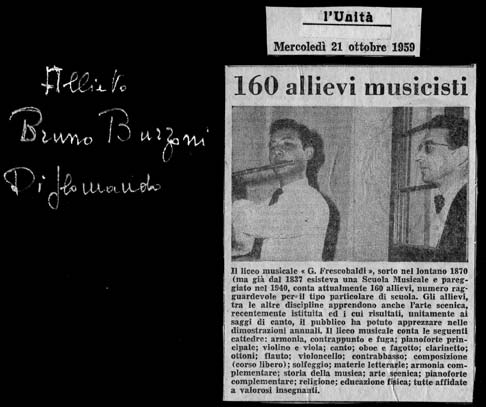

il mio primo allievo che diplomai: Bruno Buzzoni.

|

|

7 Aprile 1959

G.

A. Pastore, Lecce:

Successo

del duo Schirinzi-Varetti all'Accademia Salentina di Lecce.

Un

flauto ed un'arpa sono stati gli interpreti di un eccezionale

concerto dato dall'Accademia Salentina di Lettere, Scienze ed Arti,

alla Sala Dante. Due strumenti il cui accostamento determina una

fusione ed un impasto timbrico che si completa a vicenda,

specialmente quando gli esecutori sono artisti di elevato valore

quali Paolo Varetti e Alba Novella Schirinzi.

Il

flautista Paolo Varetti è un artista maturo le cui qualità

tecniche e interpretative sono unite ad una voce, del suo strumento,

decisa e pastosa. (...)

Per

flauto solo, il Varetti ha eseguito il primo Tempo della Sonata in La

minore di C. P. E. Bach in modo impeccabile e “Syrinx” di

Debussy. Questa ultima composizione ha un fascino tutto suo

particolare: è il dio Pan in persona che in un bosco suona il

suo strumento di canne: è l'alba. Il Varetti ha eseguito

questa composizione entrando nel vivo dell'anima della concezione

dell'autore. (...)

Alla

fine del concerto, il numeroso pubblico dell'Accademia Salentina ha

tributato ai due valorosi esecutori un lungo e caloroso applauso.

_html_14cecd2d.jpg)

Gli anni '60

Negli anni seguenti continuai anche una notevole attività concertistica con i colleghi Luigi Ferdinando Tagliavini, Mariù Pascoli Degli Esposti, con il pianista Luigi Mostacci (insegnante al Conservatorio di Bologna) e col quale tenni numerosissimi concerti in Italia e all'estero (Grénoble, Malta, Monaco di Baviera...) commissionatimi dal Teatro Comunale di Bologna.

_html_m42d02fa7.jpg) |

_html_m5b2921c5.jpg) |

Tenni altri concerti anche con l'arpista Alba Novella Schirinzi. Ebbi l'occasione di poter apprezzare e parlare a tu per tu con i Grandissimi della Musica, come Arthur Rubinstein (gli diedi un passaggio dopo un concerto a Bologna, ma di sera tardi non passava alcun taxi... così mi offrii io ad accompagnarlo fino all'hotel Baglioni. Ci trattenemmo un paio d'ore in macchina a raccontarci amabilmente barzellette e a parlare di donne!!!...) e Luciano Pavarotti (col quale ebbi una scaramuccia, poi ampiamente compensata dalla sua Arte: alla fine della sua recita mi alzai in piedi ad applaudirlo, lui mi notò e mi lanciò un fiore tra quelli che lanciarono a lui. Lo conservo ancora.).

|

|

Nel 1963 incontrai

poi la donna che cambiò la mia vita, Erminia (detta

semplicemente “Mima”), che nel 1966 mi fece diventare il

felicissimo papà di Consuelo, ovvero “il suono del mio

flauto”!

_html_4ae1b83e.jpg) |

_html_5b77b604.jpg) |

Gli anni '70

_html_dba1d4f.jpg)

Durante

l'estate 1971 seguii attivamente il Corso di Direzione d'Orchestra

tenuto dal M° Hans Swarowsky ad Ossiach in Austria. E negli anni

successivi seguii come uditore i corsi di direzione d'orchestra dei

Maestri

S. Celibidache e Franco Ferrara al Teatro Comunale di

Bologna.

Nell'Aprile 1973 diressi un concerto al Teatro di Tunisi con l'Orchestra del Conservatorio Musicale di Tunisi col seguente programma: Ouverture dal Don Giovanni di Mozart, Sinfonia n° 8 di Beethoven. Eseguii anche, nella stessa città, un concerto per flauto e pianoforte unitamente al Direttore del Conservatorio, l'amico Jean-Paul Nicollet.

_html_3e36a09e.jpg) Aprile

1973

Aprile

1973

Daniele

Passalacqua, Il Corriere di Tunisi:

Il

concerto sinfonico propostoci giovedì 12 dal dinamico

Direttore stabile dell'Orchestra di Tunisi, Jean Paul Nicollet,

comportava una duplice fonte di interesse: il ritorno fra noi dopo

oltre quattro anni di assenza della nostra concittadina, la pianista

Roberte Mamou, e la presenza alla direzione (avvicendandosi con

Nicollet) del Maestro Paolo Varetti (come direttore d'orchestra,

n. d. A.).

E' il Maestro Varetti che ha aperto e chiuso il programma, con l'esecuzione dell'Ouverture dal Don Giovanni di Mozart e dell'Ottava Sinfonia di Beethoven. Il contatto è stato immediato e l'incontro felice. Della Ouverture Varetti ci ha dato una lettura chiara, vibrante, calorosa, adottando un tempo particolarmente adatto a restituire l'atmosfera del dramma che esso prepara evocandone con sottigliezza il carattere contrastante, via via severo, patetico, buffo ma sempre profondamente umano. L'orchestra ha risposto con grande prontezza e spontaneità alle intenzioni del Maestro, offrendoci così un'interpretazione ineccepibile.

L'Ottava di Beethoven è senz'altro un lavoro minore, per lo più sorprendente tra la sconvolgente grandissima Settima e la monumentale Nona. E' molto probabilmente il frutto di una pausa che il compositore si è concesso, nulla più di un divertimento il quale però non è privo di un certo fascino. (...)

L'indomani,

venerdì 13, Paolo Varetti e Jean Paul Nicollet ci avevano dato

convegno nel salone della Dante Alighieri-Istituto Italiano di

Cultura, per darci – come Nicollet ha puntualizzato a mo' di

introduzione - non un recital con quel che comporta di formale, ma

un po' di musica eseguita con gioia da due buoni amici che si sono

ritrovati. (...)

Dai

primi accenti della Sonata in Do maggiore per flauto e pianoforte di

Giovanni Sebastiano Bach (sic!), Paolo Varetti ci ha rivelato

un secondo aspetto della sua personalità di musicista e ha

fornito la misura del suo talento e della padronanza del suo

strumento, il flauto. (...)

Con

un salto di ben due secoli, con Debussy e Poulenc si è

cambiato mondo, stile, concezione musicale, ed il flauto ha preso una

nuova dimensione._html_m5010f6df.jpg)

Il

Syrinx di Debussy, per flauto solo, è stato un momento

indimenticabile per l'interpretazione eccezionale, profonda,

commossa, tutta interiore che ne ha dato Varetti. Pochi minuti, poche

battute, ma quanta musica...

La Sonata di Poulenc

posta a chiusura del programma ha un tutt'altro carattere e pone il

flauto in una luce tanto particolare, esacerbando le doti di

virtuosità dell'interprete fino all'insolenza, fino agli

estremi limiti dell'impossibilità tecnica, rimanendo pur

sempre musica e ancora musica. (...) Un fuoco di artifizio offertoci

da Varetti e Nicollet, un soffio di buonumore (...).

Nel Gennaio 1977

terminai la mia attività al Teatro Comunale. Nel Settembre

dello stesso anno la RAI, tramite il Direttore Artistico Giorgio

Vidusso, mi chiamò come Primo Flauto nell'Orchestra Sinfonica

della RAI di Milano.

Nell'Ottobre dello

stesso anno mi trasferii al Conservatorio di Brescia come docente di

flauto, rimanendoci per dieci anni.

Gli anni '80

_html_2050eabe.jpg) Con

l'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano nel 1981 andammo a Dubrovnik, in

Jugoslavia, e il caro Maestro Lovro von Matacich mi domandò: -Varetti, dimmi

perché anche quando fai le prove in orchestra, negli assoli, ti impegni come

fosse un concerto?- Io gli dissi: -Maestro, le rispondo con un'altra domanda: e

se fosse l'ultima volta che lo suono?- Mi abbracciò, e col suo vocione mi disse:

-Grazie, Varetti!-

Con

l'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano nel 1981 andammo a Dubrovnik, in

Jugoslavia, e il caro Maestro Lovro von Matacich mi domandò: -Varetti, dimmi

perché anche quando fai le prove in orchestra, negli assoli, ti impegni come

fosse un concerto?- Io gli dissi: -Maestro, le rispondo con un'altra domanda: e

se fosse l'ultima volta che lo suono?- Mi abbracciò, e col suo vocione mi disse:

-Grazie, Varetti!-

Nel 1982 mi iscrissi all'Accademia

di Brera a Milano, studiando sotto la guida del Prof. Spinoccia.

Nel Giugno 1983 terminai la carriera

di Professore d'Orchestra nella Sinfonica della RAI. Mi venne donata una

medaglia d'oro a me intestata come riconoscimento per l'attività svolta.

Nel 1986, a 65 anni, mi diplomai

all'Accademia di Brera con la massima valutazione e la lode.

Nell'Ottobre 1988 chiesi e ottenni il

trasferimento come docente di flauto al Conservatorio di Milano, rimanendoci

solo un anno. A causa di discordanze tra i miei colleghi, feci quasi subito

domanda di pensionamento.

_html_m2ed58cff.jpg)

Portai al diploma circa cinquanta allievi. Dalla mia Scuola si sono distinti:

Luciano Ravagnani, Primo Flauto al Teatro Comunale di Bologna;

Antonio Plotino, Primo Flauto al Teatro Comunale di Genova;

Gino Maini, Primo Flauto dell'Orchestra dell'Arena di Verona;

Bruno Buzzoni, al Teatro Massimo di Palermo;

Sergio Munerato, insegnante presso il Conservatorio di Verona;

Angela Citterio, Primo Flauto ai Pomeriggi Musicali di Milano.